Tiba-Tiba Termatcha-matcha, Kenapa?

Tiba-tiba, matcha ada di mana-mana. Setidaknya dua bulan terakhir ini. Di media sosial bermunculan berbagai menu unik: matcha latte, ramen matcha, bahkan yang paling ekstrem, seblak matcha. Lebih dari sekadar rasa, fenomena ini kini melebar menjadi subkultur, lengkap dengan istilah matcha girl aesthetic.

Gambar 1. Seblak Matcha Kedai Seblak Giur, Cileunyi, Bandung

Kenapa semua orang tiba-tiba jadi mengonsumsi matcha ?

Fenomena matcha di Indonesia bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Memang tidak ditemukan referensi pasti kapan pertama kali matcha masuk pasar Indonesia, namun dari salah satu sumber disebutkan produk ini sudah ada sejak 2013, dibawa oleh gelombang globalisasi gaya hidup Jepang dan tren dessert premium di kota-kota besar (ultrajaya.co.id). Namun, saat itu penetrasinya masih terbatas pada kafe niche dan gerai es krim yang menyasar kalangan menengah atas. Permintaannya fluktuatif, dan belum mampu menyaingi dominasi kopi atau teh manis dalam preferensi harian konsumen Indonesia.

Gambar 2. Brand Matchamu keluarkan seri Matcha Ramen

Gambar 2. Brand Matchamu keluarkan seri Matcha Ramen

Baru setelah masa pascapandemi, permintaan terhadap matcha meningkat signifikan (tirto.id). Salah satu pemicunya adalah perubahan pola konsumsi yang lebih sadar kesehatan. Konsumen mulai mencari produk yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga mendukung imunitas tubuh. Dalam konteks ini, matcha mendapatkan tempat karena dikenal sebagai superfood: mengandung antioksidan tinggi, terutama epigallocatechin gallate (EGCG), yang telah terbukti secara ilmiah berkontribusi terhadap peningkatan daya tahan tubuh, mengurangi peradangan, dan membantu detoksifikasi (Kochman et. al, 2020).

Namun demikian, viralitas matcha tidak hanya ditopang oleh manfaat fungsional. Menurut teori Diffusion of Innovations (Rogers, 1962), produk atau gaya hidup menyebar cepat ketika memiliki muatan simbolik yang kuat dan didukung oleh aktor-aktor sosial kunci seperti influencer digital. Sejalan dengan teori emotional contagion (Hatfield et al., 1993), viralitas dalam media sosial lebih banyak dipicu oleh nilai emosional dan identitas sosial ketimbang logika fungsional.

Matcha memenuhi kriteria ini. Dengan warna hijau natural, tampilan estetik, dan proses penyajian yang menenangkan, matcha menjadi simbol gaya hidup mindful dan minimalis. Maka tak heran lahir istilah “matcha girl aesthetic”, yaitu gaya hidup yang memadukan ketenangan, kesehatan, dan keindahan visual (Kompas.com; Daniella Daoud). Estetika ini mengusung kesan soft, minimalis, relaks, cenderung feminim, berbanding terbalik dengan energi maskulin kopi. Di TikTok dan Instagram, konten bertema matcha bukan hanya soal minuman, melainkan cerminan siapa diri Anda: sehat, tenang, dan estetis.

Gambar 3. Matcha melahirkan subkultur atau gerakan baru ‘Matcha Girl Aesthetic’

Dengan kekuatan visual dan simbolik ini, ditambah dengan citra sebagai superfood, matcha bergerak cepat dari niche menjadi mainstream. Ia bukan sekadar “pengganti kopi”, tetapi cara baru untuk tampil, merasa, dan terkoneksi baik secara sosial maupun emosional. Dan seperti teori difusi menekankan, begitu sebuah simbol sosial melampaui kelompok early adopters dan masuk ke komunitas yang lebih luas, lahirlah ledakan tren seperti yang terjadi pada matcha hari ini.

Kemudian, jika kembali membahas fungsionalnya, matcha menjadi alternatif berkafein rendah yang lebih ramah tubuh. Dengan kadar kafein sekitar 40–90 mg per sajian (dibandingkan kopi bisa 95 mg), matcha menawarkan efek energi yang lebih stabil, tanpa sensasi “jitters” atau gangguan tidur (verywellhealth.com). Kandungan L-theanine dalam matcha memperkuat efek ini, memberi rasa fokus yang tenang. Tak heran, banyak konsumen memilih matcha sebagai “booster” yang lebih ringan dan mindful daripada kopi atau energy drink.

Tantangan Supply–Demand: Boom Global vs Krisis Pasokan

Kenaikan mendadak permintaan matcha pada 2022–2025 menarik perhatian dunia, termasuk pasar Indonesia. Namun, lonjakan ini memunculkan ketidakseimbangan pasokan global. Laporan Algo Research (Mei 2025) menyatakan Jepang, sebagai produsen utama, mengalami kesulitan memenuhi permintaan ekspor, menyebabkan harga melonjak dan ancaman kelangkaan.

CNBC Indonesia (17 Juli 2025) menegaskan dunia sedang dalam krisis matcha akibat cuaca ekstrem, gangguan logistik, dan peningkatan ekspor Jepang untuk menutup pasokan domestik pasca-pandemi. Situasi ini diramalkan bakal mempengaruhi pemain F&B di Indonesia yang kesulitan mempertahankan stok matcha, khawatir kualitas dan harga berubah.

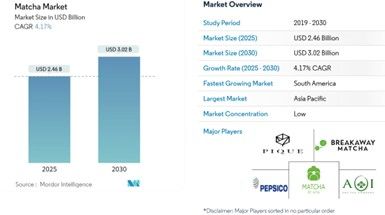

Namun ini bukanlah kerugian mutlak. Tren global, berdasarkan data Mordor Intelligence dengan proyeksi pasar matcha mencapai USD 2,46 miliar pada tahun 2025, menjadi USD 3,02 miliar pada tahun 2030 dan tumbuh rata-rata 4%, menunjukkan peluang besar. Sementara konsumsi kopi Indonesia mulai stagnan (Kementan), rahmat bagi inovasi matcha, krisis pasokan ini memicu kebutuhan investasi pada budidaya lokal, pemrosesan, dan rantai pasok baru.

Gambar 4. Proyeksi pasar Matcha (Mordor Intelligence 2024)

Dengan begitu, meski saat ini matcha mengalami hype karena aspek emosional dan estetika, keberlanjutan pasar menuntut strategi holistik: edukasi konsumen, kolaborasi dengan komunitas, dan penguatan sumber pasokan agar matcha tak sekadar tren viral, tapi dapat bertahan dan berkembang di pasar Indonesia.

Matcha Sebagai Identitas Sosial Kalangan Gen Z

Di Indonesia, gelombang popularitas matcha tidak bisa dilepaskan dari pergeseran nilai di kalangan Gen Z (generasi yang lahir sekitar 1997-2012) yang kini mulai mendominasi struktur demografis konsumen urban. Generasi ini tumbuh dalam era konektivitas digital dan menghadapi tantangan hidup yang kompleks: krisis iklim, pandemi, tekanan produktivitas, dan citra diri di ruang sosial digital.

Dalam lanskap seperti ini, preferensi terhadap produk tidak semata ditentukan oleh fungsi, melainkan oleh makna simbolik dan personalisasi gaya hidup. Bagi Gen Z, minum matcha bukan hanya tindakan konsumsi, tetapi juga representasi nilai diri: calm, conscious, curated. Matcha menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai “self-curated lifestyle”, sebuah pola hidup yang dipilih dan dikurasi dengan sadar untuk menampilkan siapa diri mereka kepada dunia (Wilson, 2023).

Studi dari McKinsey (2023) dan Think with Google (2022) menunjukkan Gen Z Indonesia lebih mungkin memilih produk berdasarkan nilai emosional dan identitas dibandingkan harga atau utilitas semata. Mereka mengutamakan brand yang mencerminkan kepedulian terhadap tubuh, lingkungan, dan estetika digital. Matcha, dengan narasi kesehatannya sebagai superfood serta estetika visualnya yang menenangkan, memenuhi semua parameter ini.

Ditambah lagi, ritual minum matcha yang cenderung slow-paced dan mindful menjadi kontras terhadap rutinitas serba cepat dan overstimulating yang mereka alami setiap hari. Inilah yang menjadikan matcha sebagai pelarian simbolik dan spiritual, sekaligus bahan konten media sosial yang sesuai dengan feed berkurasi soft, clean, dan natural.

Maka tidak mengejutkan jika menu matcha kini tidak hanya ditemui di specialty coffee shop, tetapi juga menjamur di waralaba minuman kekinian yang memang menyasar pasar Gen Z. Kolaborasi dengan influencer, peluncuran produk edisi terbatas, hingga desain kemasan yang “Instagramable” adalah strategi yang sengaja disesuaikan dengan selera digital generasi ini.

Singkatnya, di tangan Gen Z Indonesia, matcha bukan sekadar tren rasa, tetapi telah berevolusi menjadi penanda identitas generasi representasi nilai hidup yang sadar, estetik, dan terkoneksi secara emosional. Itulah mengapa mereka terlihat “termatcha-matcha”: karena matcha bukan cuma apa yang mereka minum, tapi juga siapa mereka.