Spillover Demand: Pengin Donat, Tapi Bukan Donat Pinkan Mambo

Donat itu bukan barang baru. Tapi donat seharga Rp200 ribu per box? Plus jalur fast track seharga jutaan rupiah biar bisa langsung dapat produknya? Itu baru bikin orang melirik. Ide gila ini datang dari Pinkan Mambo. Publik pun terbagi: ada yang penasaran mau coba, ada yang geleng-geleng.

By Priska Salsabiila (Strategic Analyst)

Lalu, Tiktoker dan YouTuber mulai review. Ada yang bilang “worth it”, ada yang bilang “overpriced”, tapi semuanya sepakat: ini konten yang lagi laku banget karena orang gak mau beli tapi mereka penasaran sama komentar soal produknya.

Dan tiba-tiba… resep donat bertebaran di internet. Orang-orang mulai bikin donat sendiri. Atau nyari donat lain yang lebih murah, lebih enak.

Kenapa tren ini bikin kita pengen donat, tapi bukan donat Pinkan Mambo?

Mere Exposure Effect: Keseringan Disebut, Jadi Pengen

Robert Zajonc, seorang psikolog sosial, menemukan semakin sering kita terpapar pada sebuah stimulus, semakin kita cenderung menyukainya. Kata “donat” yang diulang-ulang di TikTok, Instagram, X, Youtube menciptakan exposure tanpa henti. Bahkan tanpa mencoba, kita jadi punya afeksi positif ke ide “donat” itu sendiri.

Priming Effect: Otak Kita Cepat Nyambungin Titik

Paparan kata atau gambar tertentu memicu asosiasi otomatis. “Donat” langsung mengaktifkan memori aroma roti hangat, gula halus di bibir, atau donat JCO di meja kantor. Asosiasi ini memicu craving, tapi craving itu nggak punya loyalitas merek. Mau itu donat Pinkan Mambo atau donat abang-abang depan komplek, otak nggak peduli.

Hype donat Pinkan Mambo justru bikin donat secara umum jadi tren. Tapi produk aslinya? Nggak seramai itu.

Fenomena Variety-Seeking: Penasaran, Tapi Nggak Harus Produk Aslinya

Dalam perilaku konsumen, variety-seeking menjelaskan rasa ingin mencoba hal baru.

Hype memicu rasa penasaran, tapi kalau hambatannya tinggi (harga mahal, akses ribet), konsumen akan mencari alternatif. Kasus ini jelas: orang ingin ikut “demam donat”, tapi pilih jalur yang masuk akal di dompet.

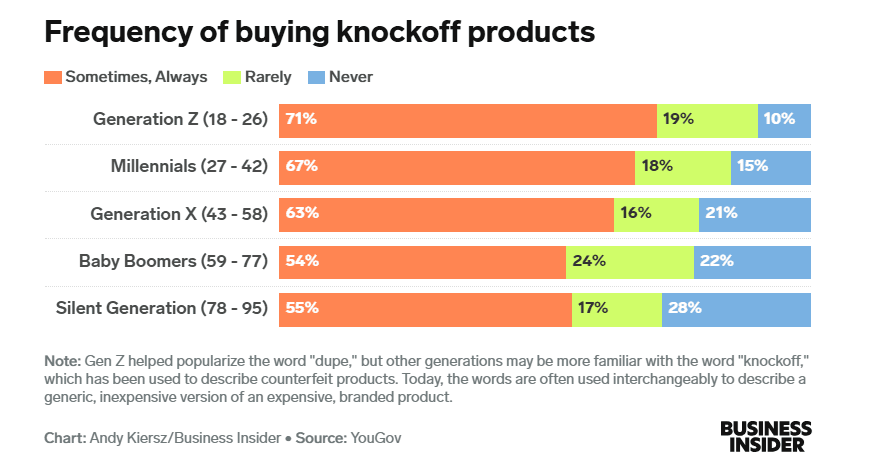

Dupe Culture: Dari Lipstik ke Donat

Fenomena dupe (versi tiruan yang lebih murah) sudah lama marak di beauty dan fesyen. Sekarang, makanan pun kena. Begitu resep donat a la Pinkan viral di TikTok, tren langsung pecah jadi “DIY donat di rumah”. Brand-nya memantik api, tapi yang kebakaran (dalam artian positif) justru industri roti rumahan dan kedai donat lokal.

Faktor Ekonomi: Rasionalisasi Belanja

Data ADM (2023) menunjukkan, di tengah inflasi, konsumen lebih selektif dan mencari value for money. Donat Rp200 ribu? Konsumen langsung kalkulasi: “Dengan uang segini, gue bisa beli sekotak donat premium lain, plus kopi, masih ada kembalian.”

Media Sosial: Mesin Penyebar dan Pemecah Tren

Konten review memang bikin penasaran, tapi di era media sosial, tren bisa “pecah” dalam hitungan jam. Satu hari semua orang ngomongin donat Pinkan, besoknya feed penuh resep dan rekomendasi alternatif. Fenomena ini mirip digital digestion (Zulli & Zulli, 2022): tren dipecah-pecah, diolah, dan dilahirkan kembali dalam bentuk baru.

Pelajaran untuk Brand

Di satu sisi, hype seperti ini memang memicu craving dan top-of-mind awareness. Tapi kalau akses ke produk asli terbatas (harga tinggi, stok minim, distribusi sulit), craving itu akan dialihkan ke produk substitusi. Kompetitor atau produk alternatif justru yang panen cuan.

Dalam istilah pemasaran, ini adalah spillover demand: minat terhadap satu produk menetes ke produk lain yang secara kategori mirip, tapi lebih reachable. Kalau nggak hati-hati, brand pencipta hype cuma jadi “pemanas” untuk pemain lain.

Fenomena donat Pinkan Mambo ini mengajarkan satu hal: hype itu pedang bermata dua.

Bagi brand, ada tiga strategi buat menghadapinya:

Pinkan Mambo memang sukses bikin donat naik pangkat jadi headline. Tapi yang lebih menarik adalah efek sampingnya: orang makin cinta donat… tapi belum tentu donat Pinkan. Di era ini, hype bisa mengangkat kategori, tapi juga bisa mendorong konsumen lari ke pintu lain. Pertanyaannya buat marketer: mau jadi sumber hype yang cuma dilihat, atau hype yang benar-benar mengonversi jadi pembelian?

Referensi